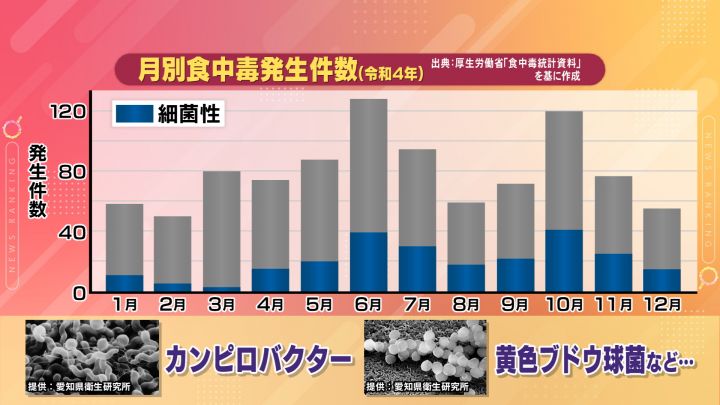

2022年の月別の食中毒発生件数は6月がトップで、この時期は食中毒に注意が必要です。食中毒について、名古屋文理大学短期大学部の佐藤生一(せいいち)名誉教授に話を聞きました。

■1年中発生する「ノロウイルス」にアルコール消毒は効果なし

まずは「ノロウイルス」についてです。ノロウイルスは、牡蠣などの貝類や弁当などに含まれていることがあり、乾燥と低温にも強いことから冬に多く出やすい食中毒ですが、高温で生きられないということはなく1年中発生します。

感染すると1~3日潜伏した後、激しい下痢・嘔吐などの症状が1~2日続きます。

少しの菌でも感染力がとても強いという特徴があり、ウイルスが入った食べ物を口にしたり、ドアノブなどを触ったり、感染者の便や嘔吐物にもウイルスが含まれているので、家庭内で二次感染することが多いです。

佐藤名誉教授は、ノロウイルスによる食中毒が目立っている原因の一つとして、新型コロナ対策でアルコール消毒が定着し、手洗いが疎かになっているのではないかと話します。というのも、ノロウイルスにはアルコール消毒が効きません。

【動画で見る】アルコール消毒は効かない…冬に出やすい「ノロウイルス」は夏も要注意 食中毒対策は

ノロウイルスは「持ち込まないこと・広げないこと」が重要で、以下のような対策があります。

・トイレの後や調理の前に徹底した手洗いをする

・タオルを分けるなど、他の人との接触を避ける

・感染者が出た場合、ドアノブや便器などを徹底的に消毒する

(例えば「キッチンハイター」などの「次亜塩素酸ナトリウム」が入った消毒液や漂白剤で消毒。薄めずに原液でOK)

・嘔吐物を掃除するときは、マスク・手袋・ゴーグルを着用して、目・鼻・口・手をしっかり保護した上で行い、拭き取ったものは袋を二重にして入れて密封して捨てる

■夏場は特に危険性が高まる「細菌性食中毒」

6月の食中毒の多さの主な原因は、カンピロバクターや黄色ブドウ球菌などの「細菌性食中毒」によるものです。

細菌は「食物+水分+20~40℃」の条件で、2時間後には増殖をはじめます。高温多湿になるほど増殖スピードは上がるので、6月以降の夏場は特に危険性が高まります。

細菌性食中毒を防ぐためには「つけない・増やさない・やっつける」の3つが重要です。

【つけない】

ビニール手袋やマスクを着け、手や口の細菌・ウイルスを食材につけないようにする。

【ふやさない】

弁当を作るときは水気をしっかりと切る。ドレッシングなどの調味料は、別にして食べるときにかける。

【やっつける】

加熱するときは中心まで火を通し、すぐに食べない時はしっかりと冷やす。

佐藤名誉教授の鉄の掟は「調理は手洗いに始まり、手洗いに終わる」です。この基本を守って、食中毒に気を付けるよう呼びかけています。

2023年6月23日放送