春に美しい花を咲かせるレンゲから採れたハチミツは、口含めば、パッと花が咲いたような香りが広がり、また、濃厚ながらもくどくない甘みを楽しめる逸品だ。岐阜県垂井町の養蜂家の男性は、ハチを育て、レンゲを守り、唯一無二のハチミツを提供している。

■月ごとに替わる極上の「マンスリーハニー」

一面に美しく咲き誇る、レンゲ。岐阜県垂井町の、春の光景だ。

【動画で見る】レンゲ畑をミツバチ飛び交う…花の甘みと香りが詰まった“極上ハチミツ” ハチを育て花を守る養蜂家の手仕事

このレンゲ畑を飛び交うミツバチが、黄金色に輝く極上のハチミツを生み出す。

口に含めば、パッと花が咲いたようなレンゲの豊かな香りと甘み。全国から注文が入る逸品だ。

女性客:

「香りがふわっと鼻に抜ける、優しい味。ヨーグルトに混ぜたりとか、トマトなどと和えてサラダに。(他のハチミツは)買わないです。ここのハチミツのファン」

そのハチミツを採るのが、春日住夫(かすが すみお 63)さんだ。ハチの状態を的確に把握し、元気の良い群れを育てることで、極上のハチミツを採る。

春日住夫さん:

「季節の花を感じて食べてもらいたいと思っています。(ミツバチが)快適に暮らせる環境を作ってあげる」

自然豊かな岐阜県垂井町の一角にある「みつばち村・春日養蜂場(かすがようほうじょう)」。

店内には、4月から7月と、月ごとに分けられたハチミツが並んでいる。

6月の「初夏の里山蜜(しょかのさとやまみつ)」(150グラム1100円~)は、ソヨゴやモチノキなどの木から採れた、ハーブのような香りがする。

7月の「夏の深山蜜(なつのみやまみつ)」(150グラム1100円~)は、カラスザンショウをメインにした、柑橘系の爽やかなハチミツだ。

春日さん:

「ここは鈴鹿山脈があって伊吹山があって、北方系と南方系の植物が合わさっているんですよ。植物の多様性がある。4月、5月、6月、7月と、月ごとに花が咲き替わって特徴あるハチミツが採れるので、マンスリーハニーという風に販売しているんです」

季節ごとに豊かに花を咲かせる垂井町で、5月に採れるハチミツが、「春の里山蜜(はるのさとやまみつ)」(150グラム1100円~)。

レンゲがメインの、花の甘みと香りが口いっぱいに広がる人気商品だ。

■ミツバチに快適な環境を…緻密なハチミツ作りの工程

この日、春日さんがやって来たのは、ミツバチを管理している蜂場(ほうじょう)だ。春日さんは、町内を中心に7カ所の蜂場を持っていて、それぞれ40ほどの巣箱を置いている。

巣箱ひとつに4万匹以上のミツバチが住み、そのうち95%がメスの働きバチだ。

春日さん:

「5月はいろんな花が咲くんですよ。レンゲとヤマフジとかから(ミツを)集めてくる。だいたい半径600メートルの範囲から採ってくるんですけど、花が少なければ2~3キロ飛んでいきます」

巣箱を開けて煙を吹きかけ、ミツバチをおとなしくさせ、ミツバチが群がった巣枠(すわく)を取り出す。

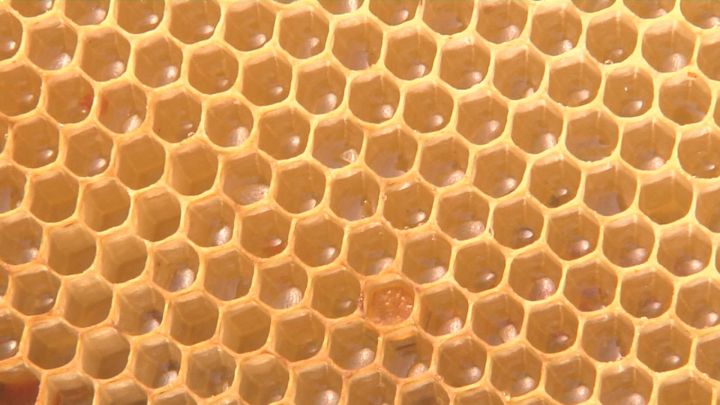

巣枠には、ミツバチが作った六角形の穴が整然と並ぶ。ここで主食の花粉や、ハチミツの貯蔵、産卵や育児もしている。

ハチやハチノスは日々変化するため、こまめに状態を確認する「内検」が欠かせない。

春日さん:

「女王蜂がいるか、産卵しているかどうかは見ますね。今は繁殖の時季です。ミツバチは巣別れをして繁殖していく。これが王台って言うんですけど、次の女王蜂をこの中で作っているんです」

王台を開くと見えるのが、白いローヤルゼリーだ。ローヤルゼリーを食べると女王蜂になる。

春日さん:

「こういうの(王台)ができると巣別れしちゃうので取ります。巣別れですから、半分のハチが出ていっちゃうんですよ。蜜が採れないんですよね」

女王蜂は1つの巣箱に1匹が基本だが、この時季は盛んに候補となるハチが生まれる。女王蜂が誕生すると、半分のハチが新しい女王バチとともに巣を離れる「分蜂(ぶんぽう)」が起き、ハチミツが採れなくなるため、王台はすぐに取り除く。

春日さん:

「分蜂(巣別れ)したいミツバチと、分蜂させたくない人間との戦い」

巣別れしないようにすることもあれば、人口的に王台を作って女王蜂を交代させることもある。

春日さん:

「(巣箱の中は)基本的に去年の女王蜂なので、今年の女王蜂に替える。ここに女王蜂がいます」

巣箱には黄色い印があった。

春日さん:

「マーキングと言って、わかりやすいので色を付けているんです。国際規格があって、去年の女王蜂は黄色、今年の女王蜂は赤色」

計画的に、産卵能力の高い女王蜂に替えることで、働きバチは蜜の採集に集中できるようになり、多くのハチミツが採れるという。ハチの習性を生かした養蜂技術だ。

春日さん:

「ハチミツはミツバチが作るんです。ミツバチが快適に暮らせる環境を作ってあげる」

他にもサナギの数や色を確認し、群れが順調に増えているかなど、1週間かけすべての巣箱を確認する。

■父の死後にミツバチの生態を学びなおし養蜂家として再出発

帰り道に春日さんは、レンゲ畑に立ち寄った。

春日さん:

「ここで『れんげ米』という米を作っているんですよ。岐阜県の西濃地方は日本で1番のレンゲの作付面積になりますね。レンゲのハチミツは非常にあっさりしていて美味しいんですけど、今かなり面積が減っている。養蜂家が多いので、私たちがレンゲの種を農家に配ってまいてもらっている」

かつてレンゲは、水田の天然肥料として重宝されていた。田植えのときにそのまま耕して土と混ぜたが、手間がかかるため、数は激減。春日さんたちが農家に協力をお願いして、現在はその姿を少しずつ増やしている。

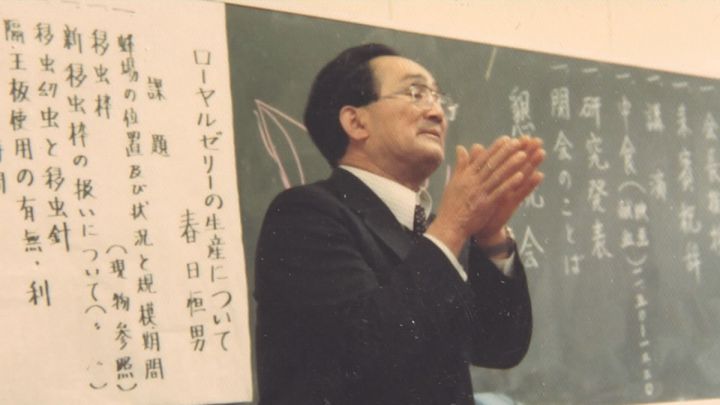

春日さんの父・恒男さんが開業した「春日養蜂場」は当時は、レンゲのハチミツしか採れなかったという。

春日さん:

「垂井町は中山道が通っていて、大名行列が通っていて山の木を全部切ってしまったんですよ、焚き木で。だから先代の時はレンゲが終わると何もないという風だったので、ハチミツを採るのをあきらめてローヤルゼリーを採るようになったんです」

恒男さんが全国でも先駆けてローヤルゼリーの採集を始めると、春日さんもその仕事を手伝い、タイへ技術指導に行くなど忙しい日々を過ごしていた。

しかし、春日さんが37歳の時、恒男さんが急逝。

春日さん:

「父が亡くなったら、今まで自分が何も判断をしたことが無かったので、何をやっていいのかわからない。全部が後手後手に回るんですよ。そうすると、ミツバチがうまく育てられないという」

春日さんはミツバチの生態を一から学び直し、養蜂家として再出発した。

その中で、幸いにも周囲の山の木々がよみがえり、さまざまな花の蜜を採れるようになった。さらに、レンゲを地域ぐるみで守り、ハチと花の環境を整えた。春日さんは「花あっての養蜂家。花がなければ」と話す。

■「たぶん死ぬまで」極上のハチミツ作りのための飽くなき探求心

2023年初の「れんげ蜂蜜」の採集。

春日さん:

「ハチミツが入ると3キロくらいになるんですよ。非常に重たくて…、ハチミツがたくさん入っている」

巣穴にたっぷりと、ハチミツが詰まっていた。

巣枠ごと専用の分離機にかけると、黄金色に輝く美しいハチミツが溢れ出した。

春日さん:

「あっさりして美味しいれんげ蜜ですね。とてもいいものが採れています」

ミツバチの働きと、春日さんのテシゴトが作り上げた「春の里山蜜」は、口に含めば、ハチミツのイメージを変えるほどのレンゲの花の豊かな甘みと香りが広がる。まさに「季節の花を感じて食べるハチミツ」。垂井町の春の恵みが詰まっている。

春日さん:

「昔は単なる仕事、今は面白くて仕方がない。まだわからない事がある。さらに学びたい。エンドレスですね、終わらないよね、たぶん死ぬまでいっちゃうでしょう」

2023年5月9日放送